多排出セクターにおける企業のトランジション計画策定状況調査レポート - [5]電力セクター

調査の趣旨

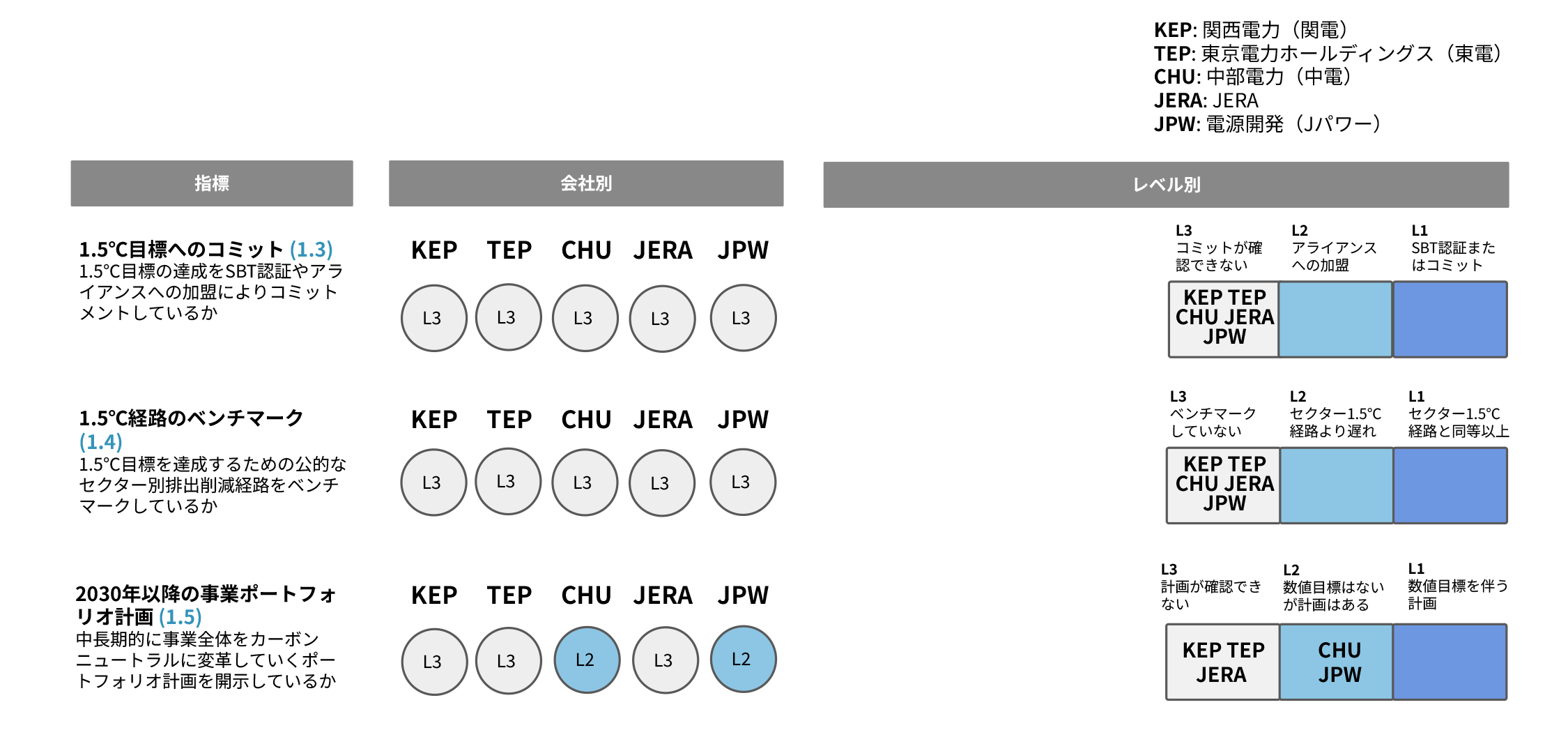

日本では2022年4月以降TCFD提言に基づく開示がプライム上場会社に義務化されたこともあり、ネットゼロに向けた戦略や目標の開示は進んでいるが、その実現に向けたトランジションプランの策定はまだ緒についたばかりという状況である。本調査では、日本企業において、2050年ネットゼロに向けた短・中期的な計画の具体化がどの程度進んでいるのか、特に注目される多排出産業と銀行セクターを対象に調査・分析する。

レポートの内容

【電力セクター 調査対象企業】

関西電力株式会社(関電)

東京電力ホールディングス株式会社(東電)

中部電力株式会社(中電)

株式会社JERA

電源開発株式会社(Jパワー)

要約

2030年までに「排出削減対策のない」火力発電の廃止を計画するも、排出削減割合の基準は不透明。2024年4月末、G7気候・エネルギー・環境相会合で、2035年までに排出削減対策がなされていない石炭火力を段階的に廃止するという共同声明が採択された。火力発電事業を有する3社(関電、JERA、Jパワー)は、2030年までに脱炭素対策を講じ、対策のない発電所は廃止する計画としているが、「排出削減対策がある」とはどの程度の排出削減割合なのかが明らかでない。

3社とも2030年以降に水素やアンモニア、バイオマスでの混焼を開始、2050年までに専焼を実現という計画で、いずれもクリーン水素・アンモニアの調達網の確保やCCUSの実用化を前提としている。水素の海外からの輸入は価格や輸送等の効率面で合理的でないとの指摘もある。水素の利用については再エネによるグリーン水素の国産化を検討していく必要があるだろう。

再エネの開発は消極的、2社が示した2030年電源構成予測では第6次エネルギー基本計画の再エネ割合目標を下回る。

各社の再エネの開発計画は消極的な内容となっている。現行(第6次)のエネルギー基本計画では2030年の電源構成比36〜38%が目標とされ、設備容量にして約200GWの増設が必要と見積もられているが、5社の2030年までの新規開発容量を合計すると国外も含めてわずか6〜7GW程度となっている。

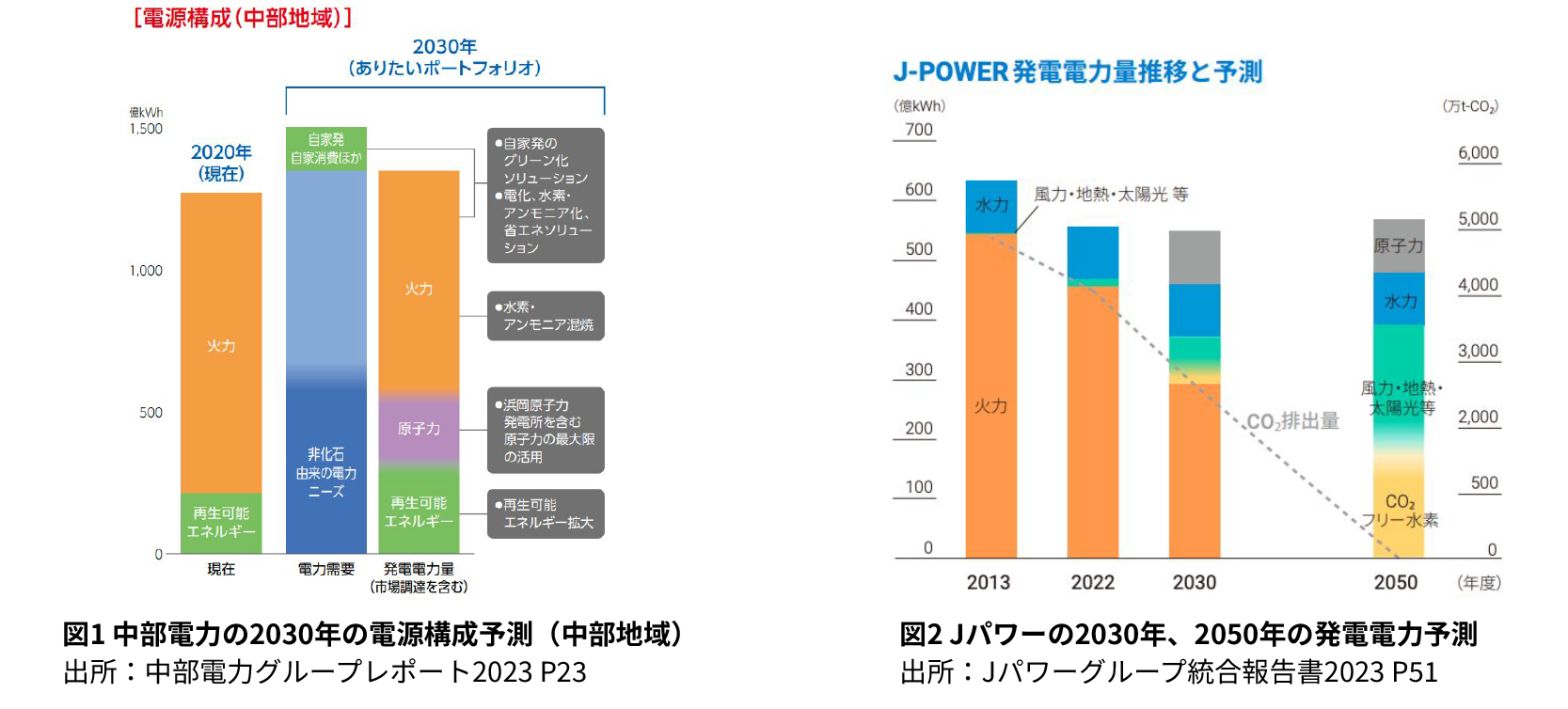

2030年以降の電源構成を計画・予測として示したのは中電とJパワーの2社で、いずれの予測においても2030年時点で、再生可能エネルギーの割合は25%程度に留まる。水素・アンモニア混焼による火力発電が電力量の約半分を占め、原発の再稼働を見込んだ計画となっている。

いずれの企業も自社の排出係数低減に向けた野心的な目標を設定していない。

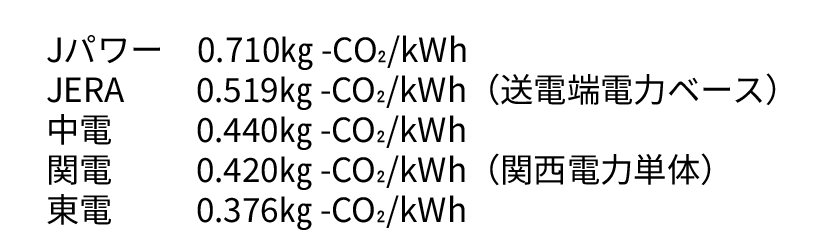

電力セクターの排出係数は、他セクターのScope2やScope3排出量に影響を及ぼす。IEAのデータに基づいてTransition Pathway Initiative (TPI)が示した1.5℃シナリオでは、2030年の電力セクターの排出係数は0.138kg-CO₂/MWhだが、2022年の各社の排出係数は0.376〜0.710と遠く及ばず、政府による2030年長期エネルギー需給見通し(2015年策定)に基づく国全体の2030年排出係数目標0.37kg-CO₂/kWhと比べても、 火力発電をもつ3社を中心に排出係数は依然として高い。Jパワーは排出係数の目標値を公表しておらず、JERAは2030年の国全体の火力発電排出係数(0.66)と比べて-20% (0.528)を目指すという、野心的とは言い難い目標を設定、関電は販売電気のCO₂排出係数を2030年度に「トップランナー水準に」という定性目標に留まっている。東電と中電は排出係数目標を公表していない。

調査結果

火力発電事業を有する3社は発電事業からの排出削減目標(Scope1)を、他2社はScope3を重視し販売電力由来の排出削減目標を設定

電力各社の排出削減目標は「発電事業に伴う排出」(ほとんどがScope1)か「販売電力由来の排出」(ほとんどがScope3)のいずれか、またはその両方で設定されている。関電・JERA・Jパワーの3社は火力発電事業を有し、Scope1の占める割合が多い。東電及び中電の2社は、2019年に火力発電事業をJERAに移管しており、グループ全体の排出量の9割以上をScope3が占める。これを念頭におき、前者3社はScope1,2の目標設定状況を、後者2社はScope3の目標設定状況を中心にみる。

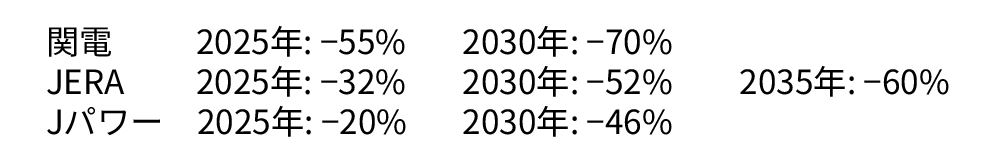

火力事業を有する3社のScope1,2削減目標は、2050年をカーボンニュートラル(*1)として、マイルストーンは関電とJパワーが2025年と2030年を設定、JERAはこれに加えて2035年目標をもつ。目標の削減スピードが早い順に並べると以下の通りとなる。いずれも総量で基準年は2013年、対象範囲は国内発電事業である(*2)。

次に、東電及び中電のScope3削減目標は、販売電力由来の排出を指標とし、いずれも2030年目標が2013年度比50%削減で横並びだが、対象範囲では東電がグループ連結、中電は中核事業会社3社(*3)と設定している。

2030年の国全体の排出係数目標に対し、いずれの会社も自社の排出係数低減に向けた野心的な目標は公表していない

電力セクターが他セクターの排出量に影響を及ぼす排出係数についてみると(*4)、2022年の各社の排出係数は多い順に以下の通り(特記がない限り国内発電事業、使用端)。機関投資家大手が参加する低炭素経済推進イニシアチブ、Transition Pathway

Initiative(TPI)がIEAのデータに基づいて示した1.5℃シナリオでは、2030年の電力セクターの排出係数は0.138kg-CO₂/MWh(*5)だが、遠く及ばない。政府による2030年長期エネルギー需給見通し(2015年策定)に基づく国全体の2030年排出係数目標0.37kg-CO₂/kWh(*6)と比べても、火力発電をもつ2社の係数の高さが突出している。Jパワーは目標値を公表しておらず、JERAは同見通しに基づく2030年の国全体の火力発電排出係数(0.66)と比べて-20%(0.528)を目指すという、野心的とは言い難い目標を設定、関電は販売電気のCO₂排出係数を2030年度に「トップランナー水準に」という定性目標に留まっている。なお、残りの2社についても排出係数目標は公表していない。

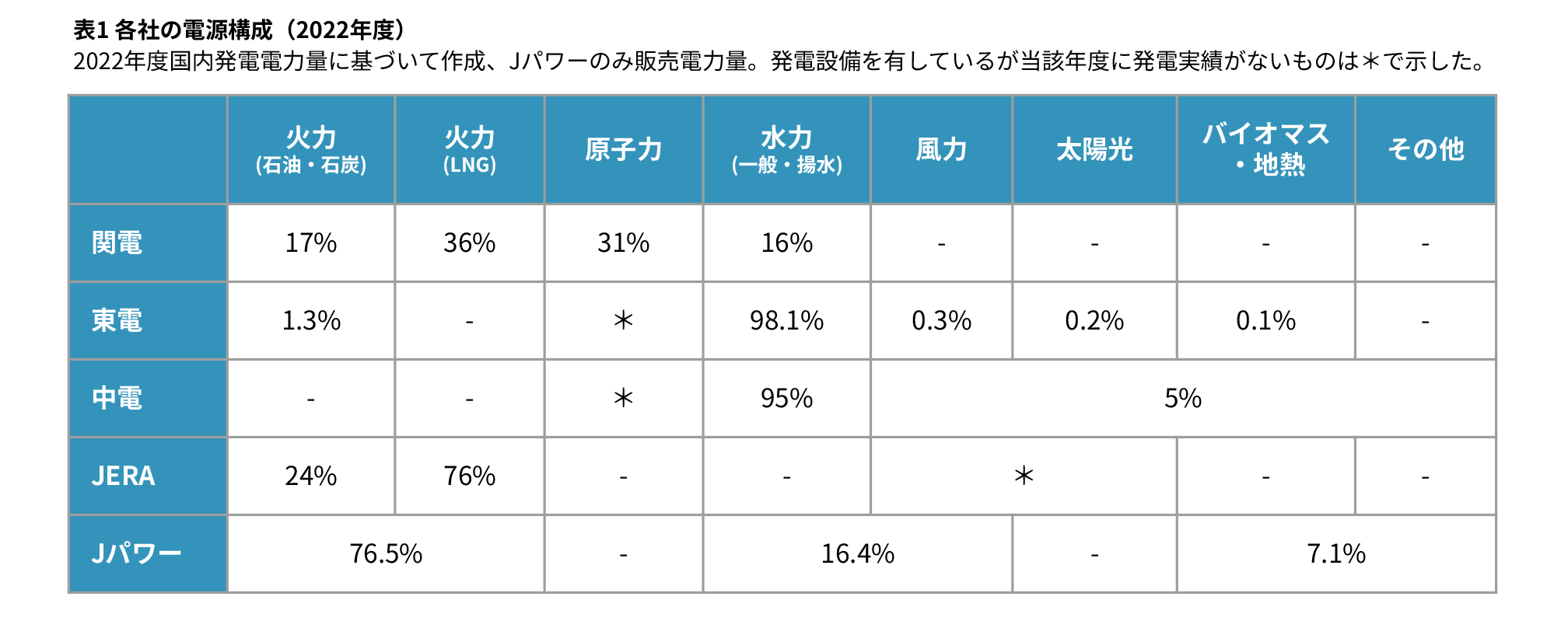

2030年の電源構成予測を示したのは2社。再生可能エネルギーの割合は25%程度

表1に各社の2022年度の電源構成をまとめた。風力、太陽光、バイオマス、地熱は、どの会社でも発電実績がないか10%未満程度だが、これら開発ポテンシャルのある再生可能エネルギーをどれだけ増やし、電源構成を今後どのように変えていくのか、2030年以降の電源構成を計画・予測として示したのは中電とJパワーの2社だけである(下図)。いずれの予測においても2030年時点で、水素・アンモニア混焼による火力発電が電力量の約半分を占め、再生可能エネルギーは25%程度に留まる。また、両社とも原発の再稼働を見込んだ計画となっている。さらに、この両社とも将来の電力需要の推計論拠を開示しておらず、その妥当性を評価することができない。

5社とも2030年までに脱炭素対策のない石炭火力発電を休廃止する計画。

再エネの2030年までの新規開発容量は5社合計でも6〜7GW

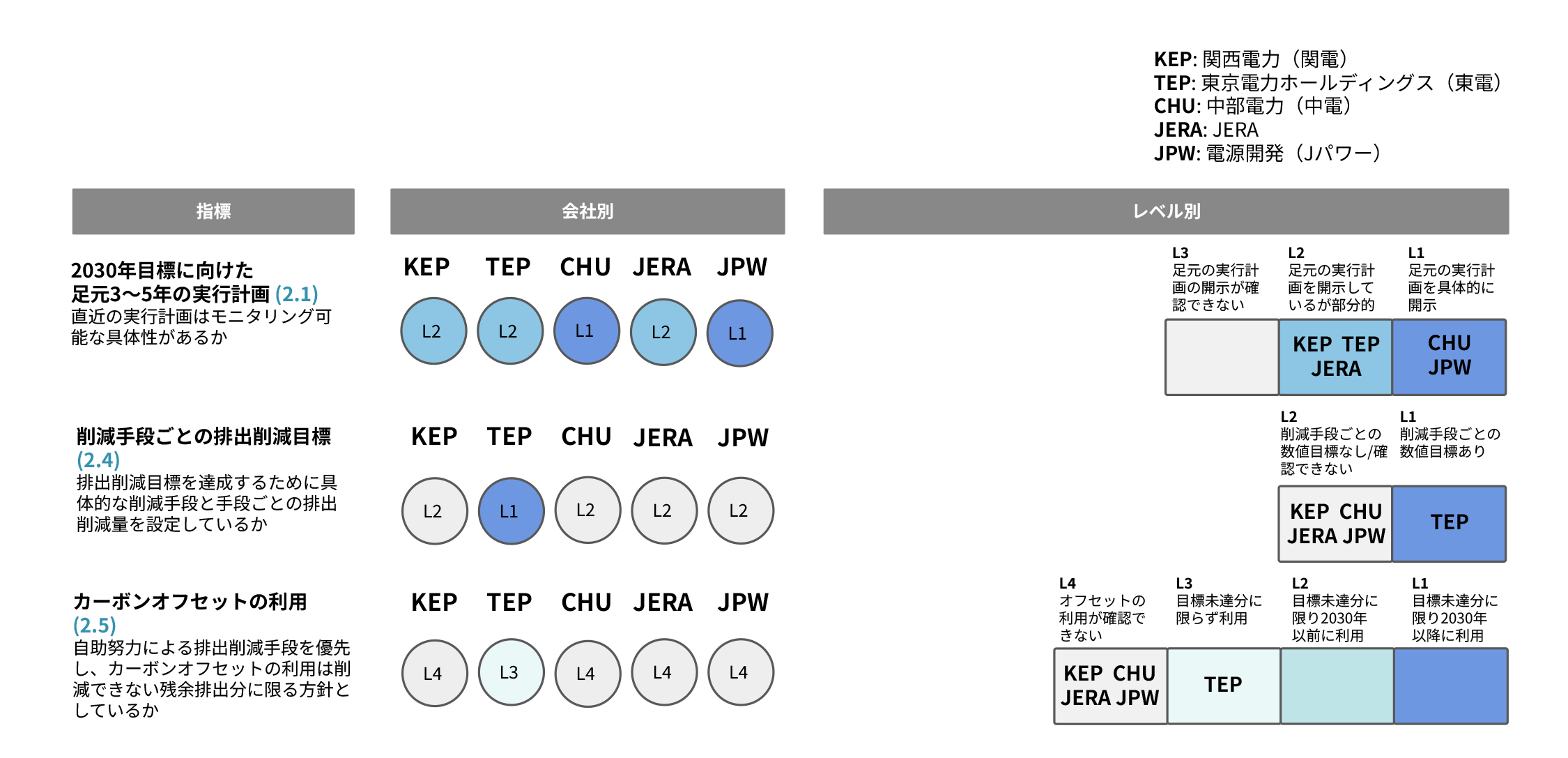

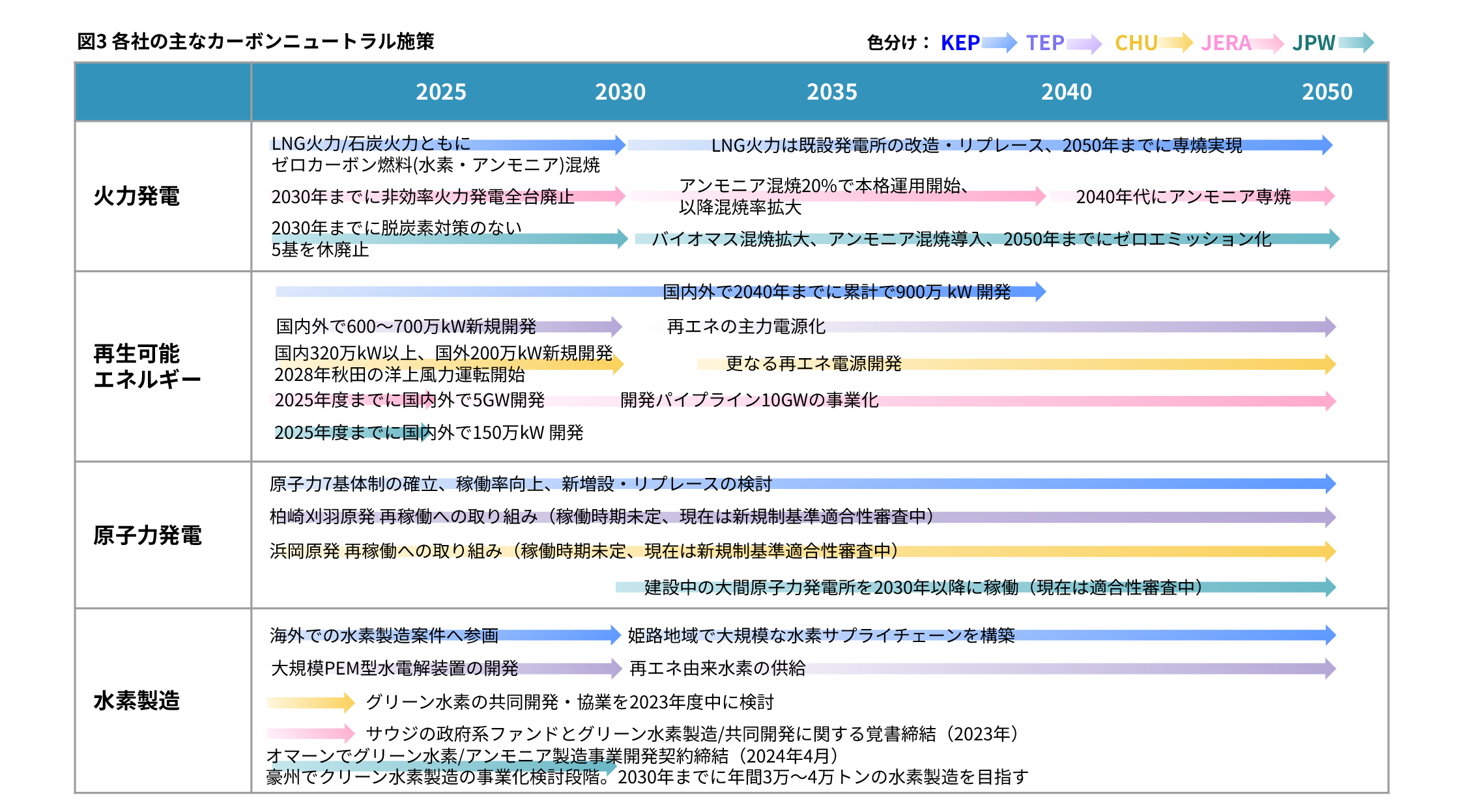

各社は2050年までのカーボンニュートラルロードマップを公表し、足元3〜5年の実行計画もある程度明らかにされている。図3に各社の主な施策をまとめた。

火力発電については、3社が2030年までに脱炭素対策を講じ、対策のない発電所は廃止することが分かるが(*7)、どのような基準で廃止するのかが明らかでない(*8)。また、いずれもクリーン水素の調達網の確保やCCUSの実用化を前提とした計画となっている。

一方で、再エネの開発計画は消極的な内容となっている。現行のエネルギー基本計画で2030年の電源構成比36〜38%が目標とされ(*9)、設備容量にして約200GWの増設が必要と見積もられているが(*10)、5社の2030年までの新規開発容量を合計すると国外も含めてわずか6〜7GW程度となっている。

なお、カーボンオフセットについては東電が非化石証書の購入を計画に含んでいることを明らかにしているが、他4社についてはオフセットに関して開示が確認できなかった(*11)。

5社すべてがScope1,2,3の経年データを開示するもグループ全体の主要な排出源の開示が確認できるのは2社

排出量の実績については5社すべてがScope1,2,3の経年データを開示しているが、集計範囲をみると、グループ全体の主要な排出源をカバーしていると確認できるのは、東電とJパワーの2社だった。

東電とJパワーは基本的にグループ連結でのデータを開示している。東電はScope3については合計値のみがグループ連結で、カテゴリ別の集計範囲は持株会社と中核4社の計5社に限られているが、5社合計でグループ連結の99%をカバーしていることが確認できる。

JERAはScope1,2の集計範囲が海外を含むグループ連結であるものの、Scope3については国内火力発電に限られており、海外事業を含めたScope3データは合計値も開示されていない。

中電は分社化以降の3年間を対象に、Scope1,2,3を通じて、少なくとも中核3事業会社は含んでいる。東電と同様にScope3が圧倒的に多いが、Scope3の集計範囲に海外事業は含まれず、東電のようにカバレッジを確認することはできない。

関電はScope1,2,3ともに経年データの集計範囲が2社(関電と関電送配電)のみで、直近年度の開示はこれに3社が加わるが、海外事業はデータに含まれていない。

4社が役員報酬の指標に排出削減目標を採用、うち2社は執行役を対象とし、取締役は対象外。

JERAを除く5社中4社が役員報酬の指標に排出削減目標を採用している。うち東電と関電は執行役の業績連動報酬が対象で、取締役は対象外。JERAは役員報酬の指標を公表していない。

注釈

*1: 関電は「ゼロカーボン」または「カーボンニュートラル」、JERAは「CO₂排出実質ゼロ」または「CO₂ゼロエミッション」、Jパワーは「CO₂排出実質ゼロ」または「カーボンニュートラル」という表現を使用しているが、いずれの会社もこれら語句の定義は確認できなかった。JERAは2050年時点で専焼化できない場合はオフセット技術を使い「実質ゼロ」を目指すとしていることから、他2社と同様「カーボンニュートラル」とした。

*2: 海外発電事業における削減目標は当該国のエネルギー政策に準じるため除外していると考えられる。

*3: 中部電力、中部電力パワーグリッド、中部電力ミライズの3社。それぞれ発電、送配電、販売事業を担う。

*4: 「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく排出係数の算出及び公表制度または自社の年次報告媒体で公表されている数値。

*5: Transition Pathway Initiative(TPI)はアセットオーナーによるグローバルなイニシアチブ。TPIセンターはロンドンスクールオブエコノミクスに拠点を置き、投資家への情報提供を目的に低酸素経済への移行に向けた企業の進捗状況を評価している。

TPI Carbon Performance Assessment of Electricity Utilities https://www.transitionpathwayinitiative.org/publications/uploads/2021-carbon-performance-assessment-of-electricity-utilities-note-on-methodology

*6: 電気事業連合会関係各社のほか、エネルギー企業などで構成する電気事業低炭素社会協議会で定めた目標値。

*7: 2024年4月末のG7気候・エネルギー・環境相会合で、2035年までに排出削減対策がなされていない石炭火力を廃止するという共同声明が盛り込まれた。

*8: IPCC第6次評価報告書では、「削減対策をとっている」とは「排出されるCO₂の9割以上を除去すること」とされている。日本ではこの基準が定義されていない。

*9: 2024年5月に次期エネルギー基本計画の見直し作業が始まった。焦点は2040年の電源構成で、再エネ比率目標が引き上げられるかどうか注目される。

*10: 資源エネルギー庁「今後の再生エネルギー政策について」を参照。

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/040_01_00.pdf

*11: GX推進法(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律では、2033年度から発電事業者に対して、一部有償で二酸化炭素の排出枠(量)を割り当て、その量に応じた特定事業者負担金を徴収することになっており、これが前倒しされる可能性もある。いずれの企業も、こうした排出枠(量)の割り当てにどう対応するのかの開示はなかった。

参照資料

関西電力

統合報告書 2022, 2023 https://www.kepco.co.jp/corporate/report/integrated/index.html

ゼロカーボンビジョン2050 https://www.kepco.co.jp/sustainability/environment/zerocarbon/index.html

ゼロカーボンロードマップ https://www.kepco.co.jp/sustainability/environment/zerocarbon/roadmap.html

気候変動 https://www.kepco.co.jp/corporate/report/esg/pdf/2023/esg2023_05.pdf

東京電力ホールディングス

TEPCO統合報告書2023 https://www.tepco.co.jp/about/ir/library/annual_report/index-j.html

第四次総合特別事業計画 https://www.tepco.co.jp/press/release/2021/1628225_8711.html

カーボンニュートラル戦略 https://www.tepco.co.jp/about/esg/pdf/tcfd2022-j.pdf

カーボンニュートラルに向けた目標および取り組み https://www.tepco.co.jp/about/esg/environment/carbon-neutrality/targets-initiatives-j.html

TEPCO TCFD REPORT 2023 https://www.tepco.co.jp/about/ir/library/annual_report/pdf/2023TCFD-j.pdf

中部電力

中部電力グループレポート2023 https://www.chuden.co.jp/csr/csr_report/

TCFD提言に基づく情報開示 https://www.chuden.co.jp/csr/environment/kohyo/tcfd/

経営ビジョン2.0 https://www.chuden.co.jp/corporate/cor_policy/bus_vision/

中期経営計画 https://www.chuden.co.jp/corporate/cor_policy/management/

JERA

統合報告書2022, 2023 https://www.jera.co.jp/sustainability/ccb2023

TCFD提言への対応 https://www.jera.co.jp/sustainability/tcfd

JERAゼロエミッション2050 https://www.jera.co.jp/corporate/about/zeroemission

環境分野データ https://www.jera.co.jp/sustainability/data/e

電源開発(Jパワー)

J-POWERグループ統合報告書2023 https://www.jpower.co.jp/ir/ann51000.html

J-POWER BLUE MISSION 2050 https://www.jpower.co.jp/sustainability/environment/climate_change/strategy/

J-POWER 中期経営計画 2021-2023年度, 2024-2026年度 https://www.jpower.co.jp/ir/ann20000.html

全会社共通