多排出セクターにおける企業のトランジション計画策定状況調査レポート - [9]銀行セクター

調査の趣旨

日本では2022年4月以降TCFD提言に基づく開示がプライム上場会社に義務化されたこともあり、ネットゼロに向けた戦略や目標の開示は進んでいるが、その実現に向けたトランジションプランの策定はまだ緒についたばかりという状況である。本調査では、日本企業において、2050年ネットゼロに向けた短・中期的な計画の具体化がどの程度進んでいるのか、特に注目される多排出産業と銀行セクターを対象に調査・分析する。

レポートの内容

【銀行セクター 調査対象企業】

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

株式会社みずほフィナンシャルグループ

調査対象企業とセクターについて

調査対象企業3社はフィナンシャル・グループとしてNet Zero Banking Allianceに署名し、主として銀行(グループによっては信託銀行、証券を含む)の移行計画を報告していることから、銀行セクターとして調査・分析を実施した。各社のアセットマネジメント業務を担うグループ会社はそれぞれ Net Zero Asset Managers Initiativeに署名し、銀行とは別で目標設定・移行計画策定を行っており、今回の調査対象とはしていない。

分析の視点

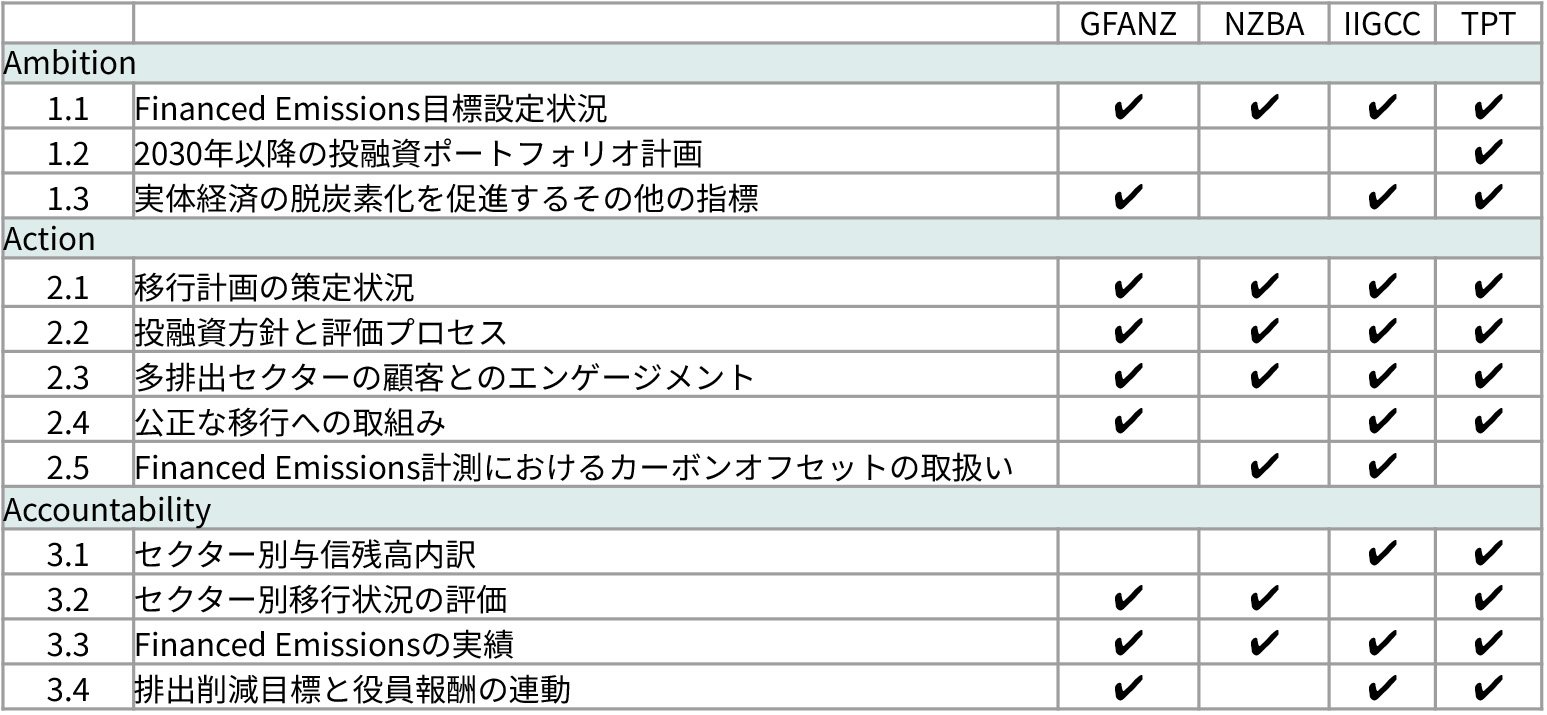

ネットゼロに向けた目標設定(Ambition)、目標達成のための計画(Action)、排出量の実績(Accountability)の3つのカテゴリについて調査項目を設定した。調査項目一覧と、主に参照した各種ガイダンス/フレームワークとの対照表は以下の通り。

参照したガイダンス

- Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), Financial Institution Net-zero Transition Plans – Fundamentals, Recommendations, and Guidance (*1)

- Net Zero Banking Alliance (NZBA), Guidelines for Climate Target Setting for Banks- Version 2 (*2)

- Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), Net Zero Standard for Banks (*3)

- Transition Plan Taskforce (TPT), Banks Sector Guidance (*4)

- Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), The Global GHG Accounting and Reporting Standard Part A: Financed Emissions. Second Edition (*5)

要約

3社ともNZBAのガイダンスに従い移行計画を策定、優先セクターを特定し、2030年と2050年目標を設定済み。3社ともに、2050年までに投融資ポートフォリオのネットゼロを目指すイニシアティブNZBA(Net-Zero Banking Alliance)に加盟しており、NZBAのガイダンスに従い移行計画を策定している。目標設定の状況は、炭素関連セクターのうち重要度に基づいて特定した優先セクターの中間目標(2030年まで)と2050年目標を設定済みで、各セクターへのアプローチについても開示している。 石炭産業への投融資は3社とも段階的に削減していく方針を公表している。3社ともに、石炭火力発電についてはプロジェクトファイナンス・コーポレートファイナンスともに2040年までに融資額や与信残高ゼロ、石炭採掘についてはOECD諸国で2030年まで、非OECD諸国で2040年までに残高ゼロを目指す。

3社ともサステナブルファイナンスの目標を相次いで引き上げ、2030年までに50〜100兆円規模にする計画。

いずれの会社も中期経営計画において脱炭素を重要テーマに位置付けている。サステナブルファイナンスの目標金額では、各社が相次いで金額の引き上げを公表し、MUFGとみずほFGが12年間で100兆円、SMFGは8年間で50兆円を目標としている(3社ともサステナブルファイナンスの範疇にはグリーン、トランジション、ソーシャルを含めている)。IEAは、2030年までにクリーンエネルギーと化石燃料への投資比率を10:1にする必要があると指摘する。3社が炭素関連資産のmanaged phaseoutとクリーンエネルギーへの投資を同時に進める中で、この比率に近づけるのか、今後注目したい。 。化学セクターでは、石油化学工業からのCO₂排出量がセクター全体の排出量の約50%に相当すると言われるが、脱炭素の流れに加え国際的な需給バランスの崩れ、それによる業績悪化から、石化事業の再編が議論されている。三菱ケミカル、三井化学、旭化成の西日本での連携、住友化学、三井化学、丸善石油化学、出光興産の東日本での連携が発表されている。こうした中各社は石化事業に頼らないポートフォリオの多角化に取り組んでおり、三井化学は石化事業の他ヘルスケア、モビリティ、ICTに、旭化成は蓄エネルギー、水素、CO₂ケミストリー等の分野に注力するとしている。

移行状況のモニタリングには改善の余地がある。

各社とも優先セクターへのエンゲージメント方針や投融資方針を定めており、今後は計画の進捗報告が注目されるが、取引先の移行状況のモニタリングについては3社の取組みに差がある。MUFGは全優先セクターを対象に「パリ協定に整合した中間目標の設定」を基準に進捗を社数ベースで公表、みずほは優先セクターの一部ではあるが、移行戦略や定量目標の有無、取組状況の具体性等についての評価結果を社数/エクスポージャーベースの両方で開示している。SMFGは評価の「試行結果」として、優先度の高い2セクターの評価を開示しているが評価基準は未開示。明確な評価基準、全優先セクター対象、社数/エクスポージャーベースでの評価結果といった点で、いずれの会社にも開示の充実を期待したい。

*1: サステナビリティ基準委員会 サステナビリティ開示基準の公開草案 https://www.ssb-j.jp/jp/domestic_standards/exposure_draft/y2024/2024-0329.html

*2: 経済産業省 第5回持続可能な航空燃料(SAF)の 導⼊促進に向けた官⺠協議会 事務局説明資料 https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/saf/pdf/005_03_00.pdf

調査結果

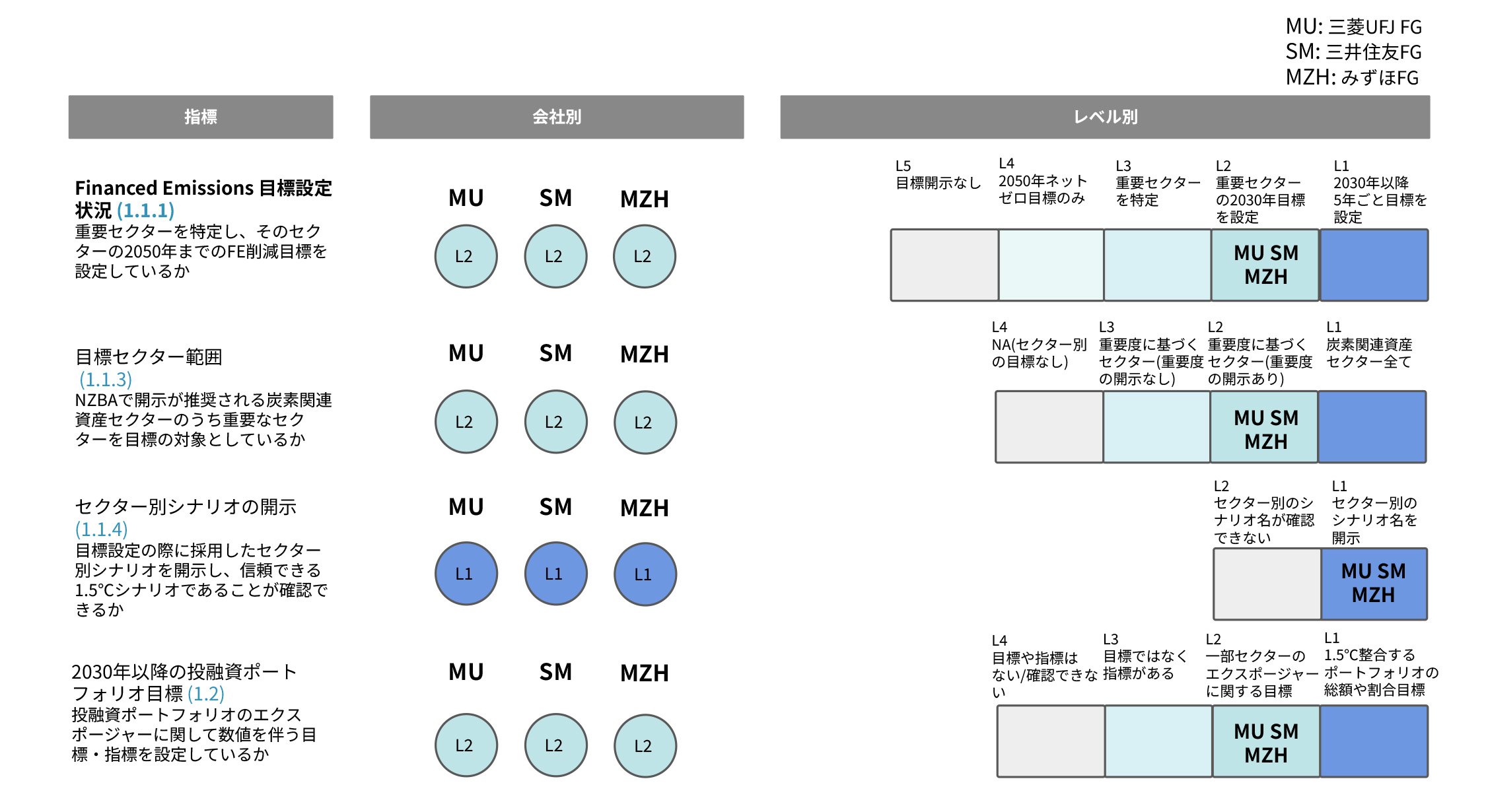

3社ともにNZBAの第1ラウンド目標である重要セクターの2030年目標を設定済み

金融セクターは実体経済の脱炭素化において重要な役割を果たす。特に排出削減が難しい(hard-to-abate)業種の顧客企業に対し、投融資を引き揚げるダイベストメントよりもむしろ、脱・低炭素型の事業への転換を促すエンゲージメントとファイナンスを行うこと(managed phaseout)が求められる。金融セクターのこのような役割を促進するため、2021年4月にグラスゴー金融同盟(GFANZ: Glasgow Financial Alliance for Net Zero)が発足、その傘下に業態別のアライアンスとしてNZBA(Net-Zero Banking Alliance)が組成されており、3社はこれに加盟している。

NZBAメンバーは、managed phaseoutのアプローチに則りつつ、投融資先の企業やプロジェクトから排出されるGHG (Financed Emissions(以下、FE)、Scope3のカテゴリー15(投資)に該当)の削減目標を設定することが求められる(*1)。3社ともに重要度(*2)に基づいて特定した優先セクターの中間目標(2030年まで)と2050年目標を設定済みで、セクター別に開示している参照シナリオから、目標は1.5℃〜2℃に整合する範囲と確認できる(一部の例外を除く)。

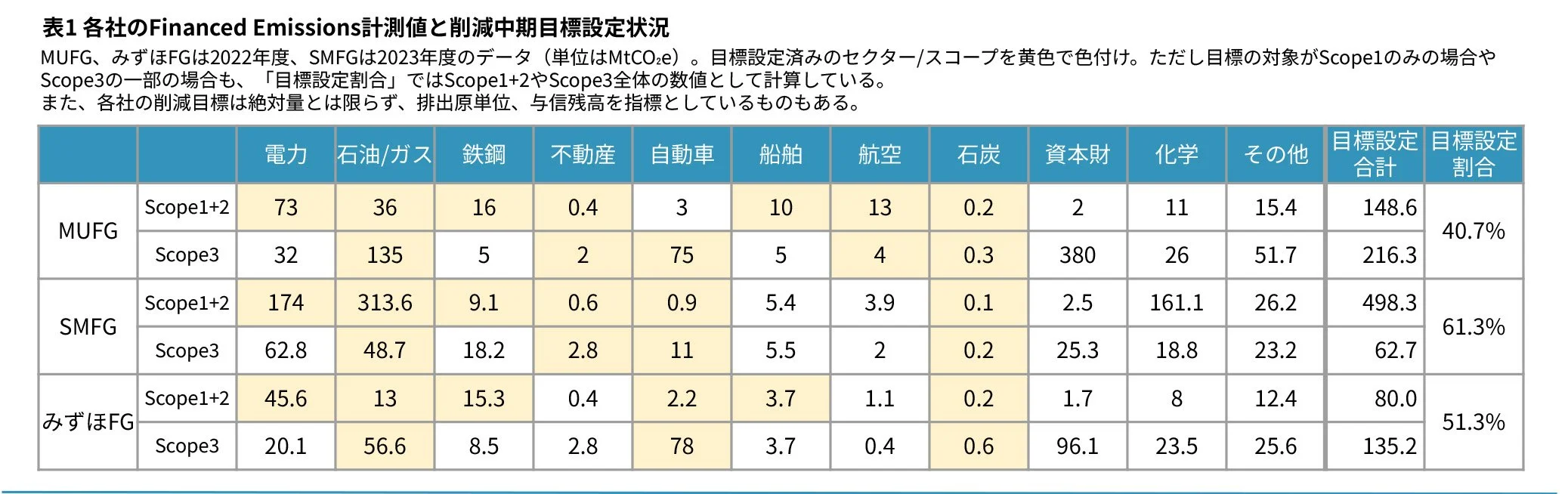

表1に各社の目標設定状況を示した。削減目標の対象(黄色)のFE合計が炭素関連セクター(*3)のFE合計(Scope1〜3)に占める割合から目標設定割合を算出した(企業自身が開示する目標設定割合とは乖離があり、その理由は*4に記載)。3社は現状、NZBA参加後18ヶ月以内に求められる第1ラウンド目標を設定した段階で、36ヶ月以内が期限となる次ラウンド目標(*1)で対象を拡大する可能性はある。目標設定がされていないセクターのうちFEが多いものとして、3社に共通して資本財(産業・建設機械などの重工業や重電業界)と化学の2セクターが挙げられる。

投融資ポートフォリオにおける石炭火力発電、石炭採掘のエクスポージャーの目標は3社とも同水準

2030年以降の投融資ポートフォリオのエクスポージャーに関する目標については、1.5℃目標へのコミットメントや1.5℃排出経路に整合するポートフォリオの比率などの形で目標設定をしている企業はないが、3社とも石炭火力発電及び石炭採掘のエクスポージャーに関して目標を持つ。その内容は3社同水準で、石炭火力発電については2040年までにプロジェクトファイナンス・コーポレートファイナンスともに融資額や与信残高ゼロ、石炭採掘についてはOECD諸国で2030年まで、非OECD諸国で2040年までに残高ゼロを目指すというものである。

サステナブルファイナンスの目標は3社とも相次いで引き上げMUFGは政策へのエンゲージメントに積極姿勢

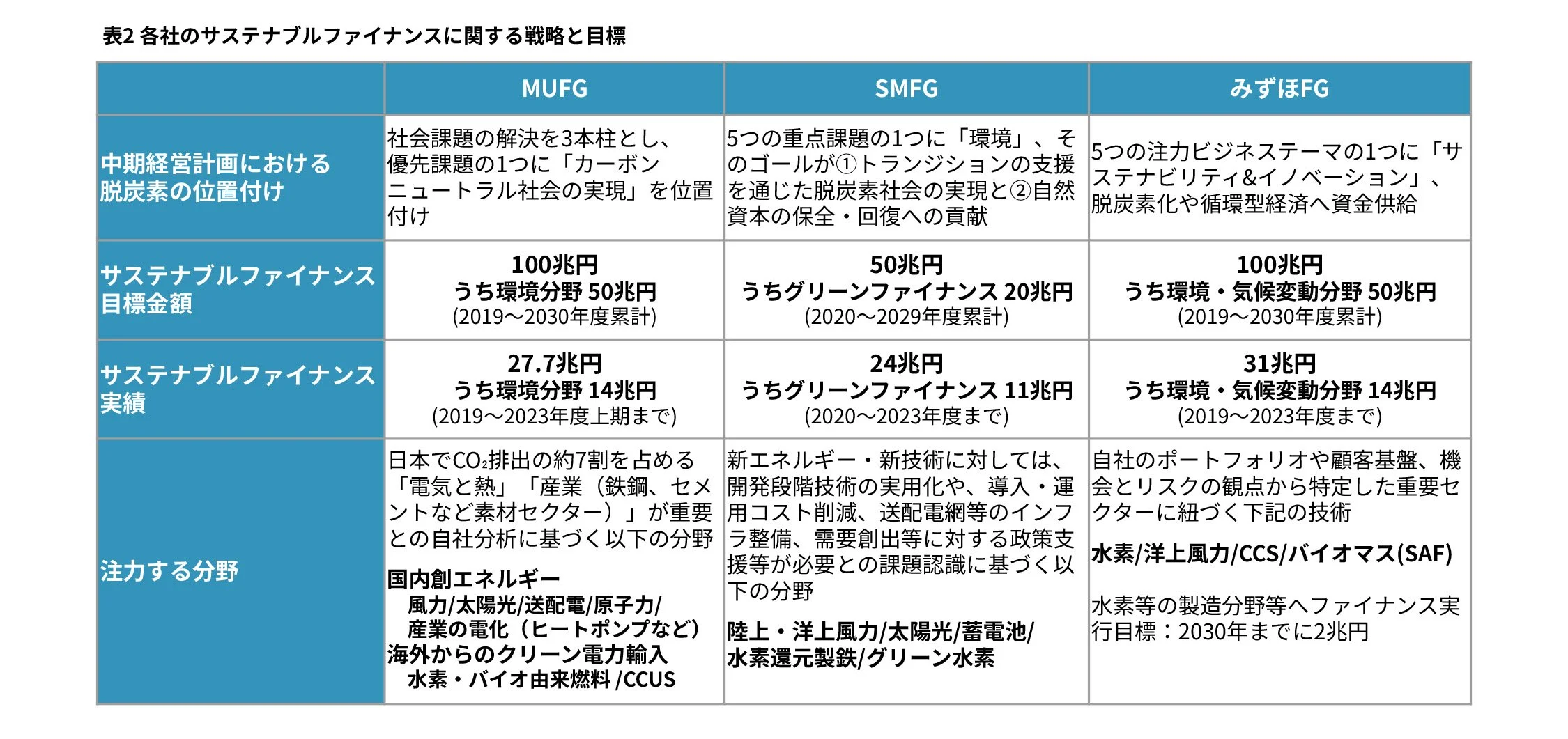

ここまで、投融資ポートフォリオの排出削減に関する目標設定状況をみてきた。それでは、脱炭素を加速する新しい技術等への投融資という面ではどうだろうか。各社の中期経営計画における脱炭素の位置付け、サステナブルファイナンス目標と実績、注力する分野を表2に整理した(サステナブルファイナンスの範疇には3社とも、グリーン、トランジション、ソーシャルを含めている)。

いずれの会社も中期経営計画において脱炭素を重要テーマに位置付けている。サステナブルファイナンスの目標金額では、各社が相次いで金額の引き上げを公表し、MUFGとみずほFGが12年間で100兆円、SMFGは8年間で50兆円を目標としている。なお、3社の年間の貸出金残高は、MUFG 116兆円、SMFG 107兆円、みずほFG 92兆円(2024年3月期、連結)となっている。

MUFGは日本やアジアのトランジションについて、国内外の政策関係者への発信・エンゲージメントを積極的に行っている点で今後の取り組みが注目される。同社は、日本の産業構造やエネルギー事情を踏まえたトランジションの道筋について国際的な理解を得ることが必要として、その道筋に関する提言を 「MUFGトランジション白書」(*5)にまとめている。この中で、日本のCO₂排出の約7割を占める「電気と熱」「産業(鉄鋼、セメントなど素材セクター)」のカーボンニュートラルを進めるにあたり、セクター間の相互連携の重要性を強調。投融資を通じて実装を後押しする分野を特定している。

IEAは、2030年までにクリーンエネルギーと化石燃料への投資比率を10:1にする必要があると指摘する(*6)。3社が炭素関連資産のmanaged phaseoutとクリーンエネルギーへの投資を同時に進める中で、この比率に近づけるのか、今後注目したい。

3社中2社はセクター別の移行に向けたアプローチを開示。投融資方針やエンゲージメント方針も整う今後は計画の進捗報告に注目

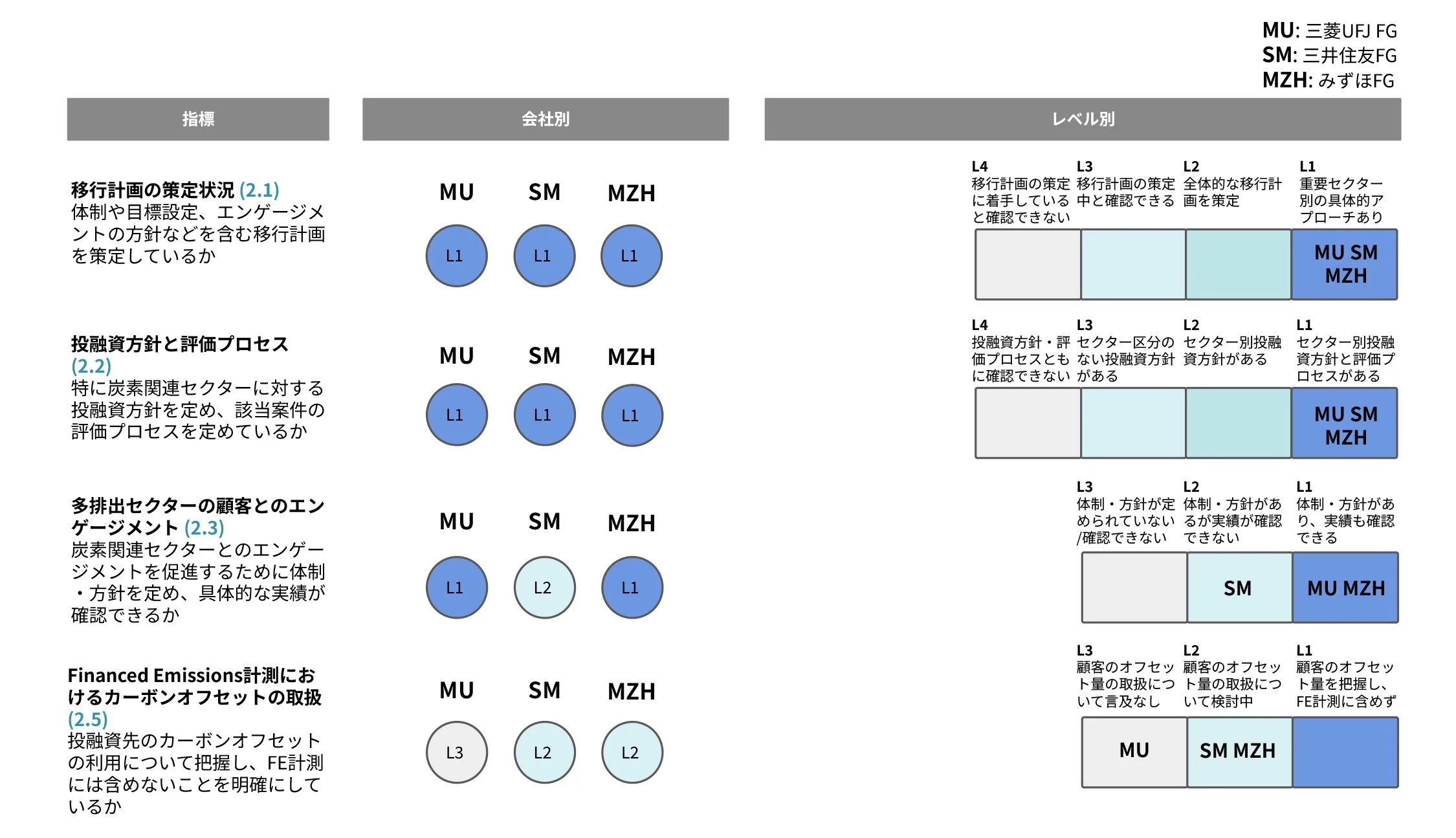

移行計画の策定状況については、3社ともNZBAのガイダンスに則り全体的な計画を策定し、重要セクター別の具体的アプローチについても開示している(過去1年以内に目標設定したセクターについては具体的な計画の開示がないケースもある)。例えばMUFGは、重要セクターごとに「中間目標達成に向けたアプローチ」として、エンゲージメント(政策・顧客)の方針や事例、ファイナンスを促進する技術、目標のモニタリング方法などを開示している。また、みずほFGは各セクターの脱炭素に向けた政策やロードマップを踏まえ、自社の機会とリスクを分析、支援するプロジェクトやエンゲージメントの事例などを記載している。

投融資実行の際に必要となる、セクター別の投融資方針や評価プロセスについては3社とも策定しているが、SMBCはセクター別の判断基準を Transition Finance Playbook (以下、Playbook) にまとめ、開示している点でより透明性が高い。これまでに電力、エネルギー、鉄鋼、自動車セクターについて基準を示しており、今後も年次で改定をしていくようだ。

エンゲージメントの方針・体制については3社とも開示している。SMFGは各営業拠点にサステナブルビジネス推進・リテラシー向上を担う「カーボンニュートラル・アンバサダー」を設置し、リスクアペタイトフレームワーク(*7)とPlaybookに基づくエンゲージメントを行うなど、プロセスを明らかにしている。みずほFGは、多排出セクターの取引先には移⾏リスクへの対応状況を年1回以上確認するとしている(移⾏リスクへの対応意思、移⾏戦略の有無、定量⽬標の有無、⽬標の⽔準、達成⼿段・取組状況の具体性等を確認)。

Financed Emissionsにおけるカーボンオフセットの取扱は国際的な基準の動向をみて検討

FEの計測におけるカーボンオフセットの取扱いについては、国際的な基準が整備されている状況ではないが、顧客の利用状況や取引量を把握した上で、オフセット分はFEに含めない(量が把握できていれば別で報告する)ことが望ましいとされている。この点について、SMFGとみずほFGは、現時点でオフセットについて考慮できておらず、今後の国際的な議論の動向を見ながら取扱いについて検討すると言及している。MUFGはオフセットの取扱いに関する言及が確認できなかった。

3社とも公正な移行について公式な声明があるMUFGとみずほFGはアジアにおけるパートナーシップに参画

3社とも公正な移行について、気候変動への対応や環境方針などの声明の中で言及している。また、MUFGとみずほFGはアジアにおける早期の高排出インフラ退役や再エネ投資を支援するJust Energy Transition Partnershipに参画している。

FEの計測結果は3社とも全炭素関連セクター・複数年で開示。移行状況のモニタリングには改善の余地がある

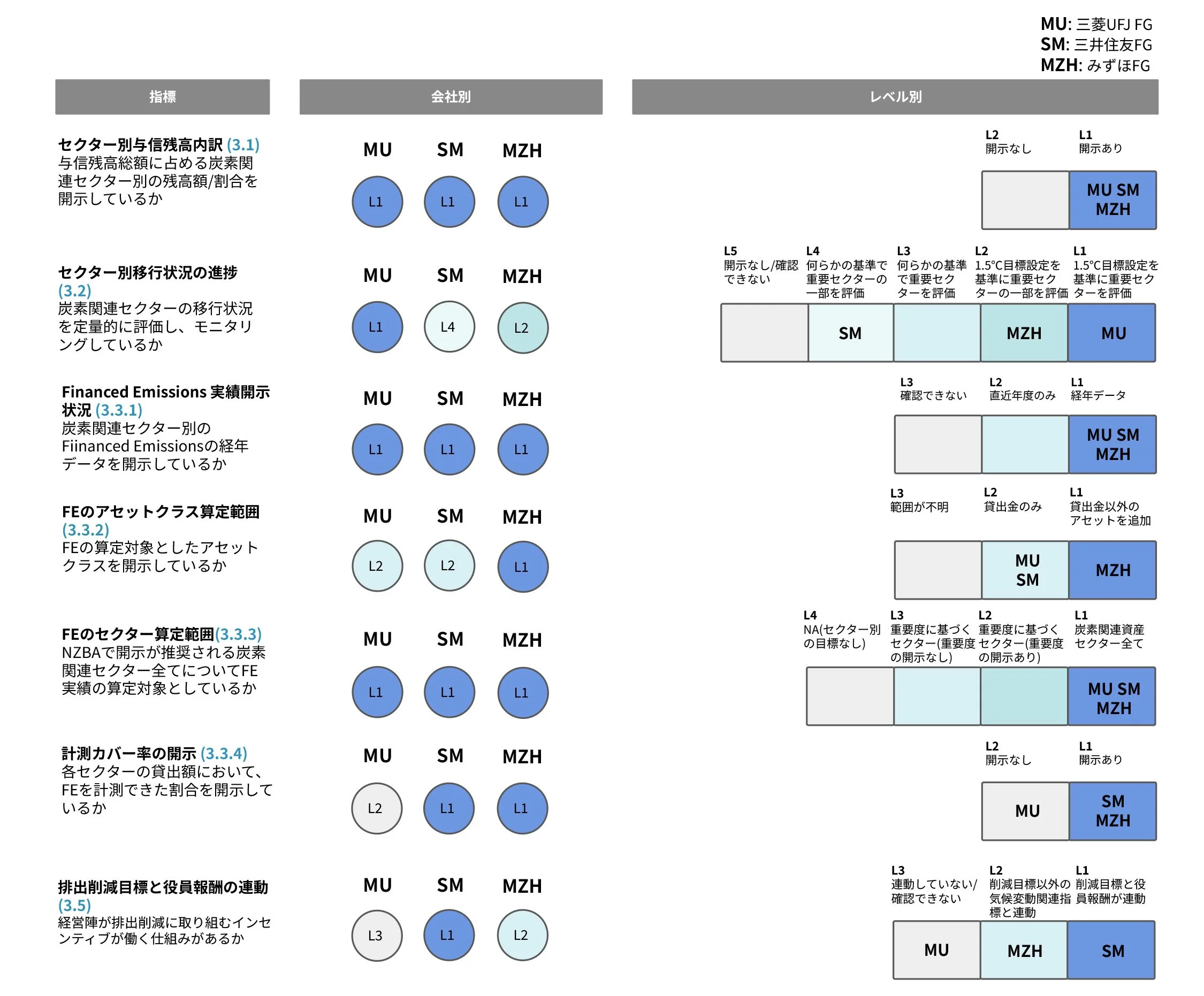

与信残高総額に占める炭素関連セクター別の残高・割合は3社とも開示している。与信残高総額に占める炭素関連セクターの割合と目標設定済みセクターの割合は、MUFG 37.8%/22.2%(2022年度末)、SMFG 24.0%/15.1%、みずほFG 28.6%/10.9%(後者2社は2023年度末)である。

重要セクターの取引先の移行状況のモニタリングについては3社の取り組みに差がある。MUFGは重要セクターの全てを対象に、「パリ協定に整合した中間目標」の設定を基準に進捗状況を評価・公開している(社数ベース)。みずほFGは重要セクター全てをカバーしていないためL2としたが、社数ベースだけでなくエクスポージャーベースでも評価結果を開示している。SMFGは石油・ガス、電力と優先度の高い2セクターについて社数ベース、エクスポージャーベースでの評価結果を開示しているが、評価基準が不明である。

FEの実績の開示に関しては各社とも全ての炭素関連セクターを対象に複数年の実績を開示。対象アセットの範囲では、MUFGとSMFGは貸出金のみだが、みずほFGは自己勘定投資(社債・株式)を追加している。計測カバー率は、MUFGだけが開示を確認できなかった。

Facilitated Emissions の計測は2社が試行。目標設定は3社ともに検討中

Facilitated Emissions(*8) の計測について、2023年12⽉にPCAFスタンダードで計測・開⽰⽅法が公表され、2024年4⽉に改訂されたNZBAガイドラインにも追加された。SMFGとみずほFGは電力や石油・ガスセクターについて試算結果を開示している。3社とも目標設定については今後検討するとしている。

役員報酬の評価指標に削減目標を含むと確認できたのは1社のみ

SMFGは役員の中期業績連動報酬の指標にポートフォリオGHG排出量削減を反映している。みずほFGは気候変動への取り組みに関連する指標を用いるとしているが、削減目標が含まれるかは不明。MUFGはESG指数など外部からの評価を含めているが、気候変動に関する具体的な指標は確認できない。

注釈

*1: ①(第1ラウンド目標)参加後18ヶ月以内に、重要度に基づいて特定した優先セクターの中間目標(2030年まで)と2050年目標を設定する。②(第2ラウンド目標)参加後36ヶ月以内に、全てまたは大多数の多排出セクターの目標を設定する。(NZBAで開示を推奨するセクターは、電力、石油・ガス、鉄鋼、不動産、運輸(自動車、船舶、航空)、石炭、セメント、アルミニウム、農業) ③2030年以降は5年ごとの目標を設定する。④目標は、信頼できる1.5℃シナリオに準じた科学的知見に基づくこと。

*2: 重要セクターは各社とも、与信残高比率やFinanced Emissionsの量、各セクターの移行リスク、算定基準の成熟度などを基準に決定されている。

*3: TCFDが定義する以下の炭素関連資産に基づく。(1)石油・ガス、(2)石炭、(3)電力、(4)空運、(5)海運、(6)陸運(鉄道 、トラック)、(7)自動車及び部品、(8)金属・鉱業、(9)化学、(10)建設資材、(11)資本財、(12)不動産管理と開発、(13)食品、(14)飲料、(15)農業、(16)製紙・林業

*4: SMFG、みずほFGはそれぞれ自社の開示資料において目標設定割合を「約7割」としているが、SMFGは全ての炭素関連セクターのScope1〜3を母数に、目標設定したセクターのScope1〜3合計の割合を算出し、みずほFGは全ての炭素関連セクターのScope1〜2を母数に、目標設定したセクターのScope1〜2合計の割合を算出している。これらは目標の対象となっていないScopeを分子に含んでいたり、分母からScope3を除いているため、分析には用いていない。表1に示した「目標設定割合」は、分母はScope1〜3合計、分子は目標の対象とされているScopeのFE合計で算出した。

*5: Transition Whitepaper 2023, MUFG https://www.mufg.jp/english/csr/report/transition/index.html

*6: IEA, World Energy Outlook 2023 https://iea.blob.core.windows.net/assets/86ede39e-4436-42d7-ba2a-edf61467e070/WorldEnergyOutlook2023.pdf

*7: SMFGでは「グループを取り巻く環境・リスク認識を踏まえ、適切なリスクテイクを行う経営管理の枠組み」とされており、環境社会リスクも考慮した枠組みを運営している。

*8: 証券の引受業務や助言業務などオフバランス取引を通じたGHG排出量。

参照資料

三菱UFJフィナンシャル・グループ

MUFG Climate Report 2024 https://www.mufg.jp/dam/csr/report/progress/climate2024_ja.pdf

TCFDレポート2023 https://www.mufg.jp/csr/report/tcfd/index.html

MUFGカーボンニュートラル宣言 https://www.mufg.jp/csr/environment/cnd/index.html

MUFG環境・社会ポリシーフレームワーク https://www.mufg.jp/csr/policy/index.html

中期経営計画(2024-2026年度)https://www.mufg.jp/profile/strategy/index.html

三井住友フィナンシャルグループ

サステナビリティレポート2024 https://www.smfg.co.jp/sustainability/report/backnumber/

気候変動への対応、TCFDレポート2023 https://www.smfg.co.jp/sustainability/materiality/environment/climate/index.html#tc01

Transition Finance Playbook 2.0 https://www.smfg.co.jp/sustainability/materiality/environment/business/pdf/tfp_j.pdf

セクター・事業に対する方針 https://www.smfg.co.jp/sustainability/group_sustainability/

中期経営計画 2023-2025 https://www.smfg.co.jp/company/strategy/

みずほフィナンシャルグループ

気候・自然関連レポート2024 https://www.mizuho-fg.co.jp/csr/mizuhocsr/report/index.html

TCFDレポート(気候関連レポート)2023 https://www.mizuho-fg.co.jp/csr/mizuhocsr/report/index.html

気候変動への対応(TCFD提言を踏まえた取り組み)https://www.mizuho-fg.co.jp/csr/environment/policy/climatechange/index.html

環境に配慮した投融資の取り組み方針 https://www.mizuho-fg.co.jp/csr/business/investment/pdf/environment.pdf

中期経営計画2023-2025 https://www.mizuho-fg.co.jp/company/strategy/plan/index.html

(2024年9月時点の情報に基づく)